起業家のけんすうさんが2020年に「プロセスエコノミー」という言葉を生みだしました。

「プロセスエコノミー」という言葉はすぐにTwitterでひろまり、多くのクリエイターや新しいことに挑戦する人たちが意識をするようになりました。とはいえ、新しくできた造語なのでなかなか理解と実践が難しい気がしています。

そこでこの記事では、プロセスエコノミーの考え方をご紹介したうえで、プロセスエコノミーを実践する上で参考になりそうな本をご紹介します!

プロセスエコノミーを実践していきたい人の参考になれば嬉しいです。

プロセスエコノミーとは?

(この章では、プロセスエコノミー」について説明をします。概要を知っている方は飛ばされてください。)

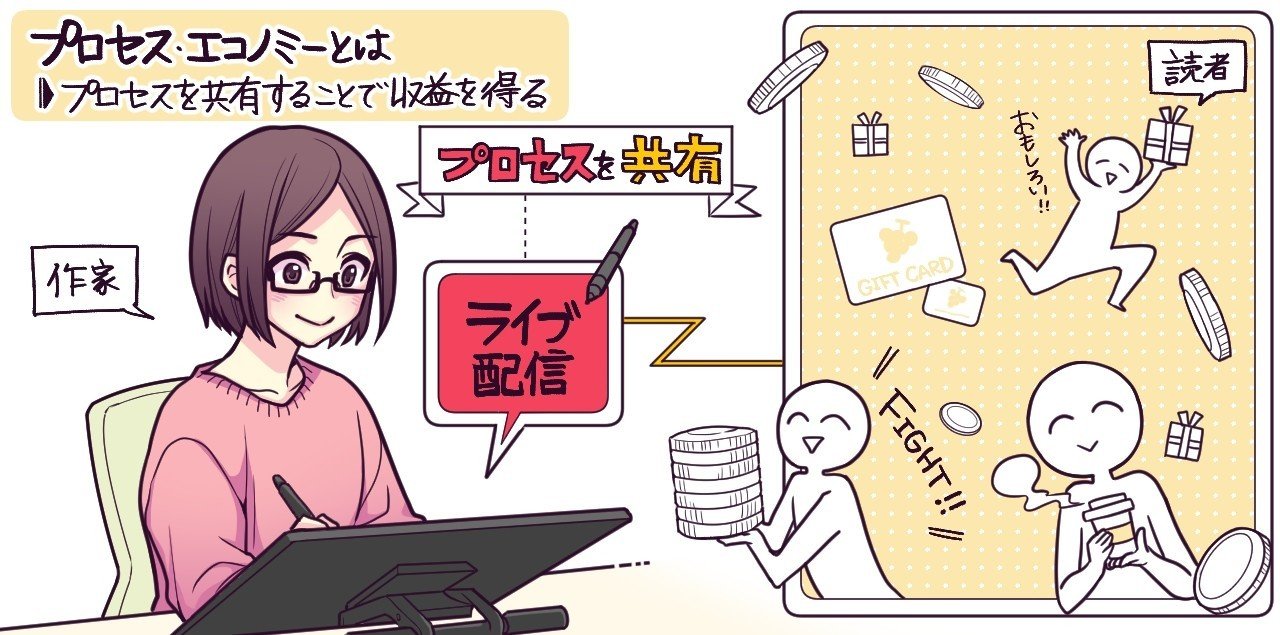

起業家のけんすうさんはプロセスエコノミーを、

プロセスを共有するところがお金を稼ぐメインとなる

と定義づけしています。(参考)

アウトプットでは差別化しにくい

今までは作品(アウトプット)を販売してマネタイズをしていました。ですが、デジタル化に伴って作品が増え、品質が向上した結果、アウトプットでの差がつきにくくなってしまいました。

例えば、短編の漫画を読みたいと思ったら、Twitterにアップされているマンガを検索すれば面白いマンガがたくさんでてきます。一日かけても読み切れない量です。その結果、そこそこ面白いマンガを販売しようと思っても、他との差別がつきにくくなってしまいました。

では、どこで差別ができるのか?というと、「作品を創るプロセスでしかもう差別ができないよね?」という状況になっています。

「なぜこの作品を創るのか?」、「どうやって生み出しているのか?」という作品を生み出す物語に価値が求められてきました。

プロセスでマネタイズ

この流れを受けて、「作品を生み出す物語(=プロセス)に価値があるなら、そこでマネタイズしちゃおう!」という取り組みがここ最近増えてきました。

オンラインサロンが代表的です。キングコングの西野さんは、絵本や映画を生み出す過程をご自身のオンラインサロンで配信しています。月額980円のサロンには7万人以上の人たちが参加していて、日本一のオンラインサロンとなりました。(人数は執筆時点)

現代においては「作品を生み出すプロセスをいかに見せるか?」、「いかにプロセスで課金してもらうか?」が重要になってきています。この状況を、けんすうさんは”プロセスエコノミー”と名付けました。

プロセスエコノミーを実践する時に参考になる本

知名度のないクリエイターにとっては、希望になる考え方だと思います。とはいえ、どう実践していいか分からない方が多いと思います。そこで、参考になる本をご紹介していきます!

『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』尾原 和啓さん

Googleや楽天で勤務されていた尾原和啓さんが執筆された、プロセスエコノミーを取り扱った最初の本です。

けんすうさんとも打合せをしながら執筆を進められているので、プロセスエコノミーを代表する著書です。けんすうさんが提唱された内容を、学術的に掘り下げて理論化しています。海外企業(ハイネケン)のCMなど多数の事例をあげているので、非常に勉強になります。

『革命のファンファーレ』西野亮廣さん

日本最大のオンラインサロンを運営し、映画『えんとつ町のプペル』も大ヒットさせたキングコング西野さんの著書です。本書では、クラウドファンディングでの集金や絵本販売を成功におさめた戦略が具体的に紹介されています。

SNSでは”アンチ西野”の人々も多いようですが、「なぜ彼がこんなにも人を引き寄せているのか?」について考えることは、プロセスエコノミーを実践するうえでとても参考になると思っています。複数の著書がありますが『革命のファンファーレ』が一番参考になりました。

『ファンベース』佐藤 尚之さん

電通でクリエイターとして活躍された佐藤尚之さんの著書です。

本書はファンの存在が今後のマーケティングで重要であることを具体的なエピソードとともに説明しています。「共感」・「愛着」・「信頼」の3つをキーワードに、ファンを増やす方法を提示してくれます。

プロセスエコノミーにおいても、作品のプロセスを一番楽しんでくれる人は作品や作者のファンであることは間違いありません。プロセスをただ公開するだけでは埋もれてしまうので、「いかにしてファンをつくるのか?」という視点はとても意識したいところです。

『デスゾーン』河野 啓さん

プロセスエコノミーには危険も伴うと、けんすうさんはご自身のnoteで指摘しています。

プロセスエコノミーだ!といって、プロセスを派手に見せることばっかりに注力したらとても危険

危険な事例として紹介していたのが、登山家の栗城史多さんです。彼は無酸素でエベレスト登頂をする様子をインターネットで配信し、人気を得ていました。しかし、挑戦の途中で命を落としてしまいます。

彼の挑戦をまとめた本が『デス・ゾーン』です。

無謀な挑戦をして周囲の期待にこたえようとするあまり、命を落としてしまった栗城さんの姿が詳細に描かれています。プロセスだけで人気を得ようとすることの危険性を教えてくれる本です。

プロセスエコノミーを実践するうえでオススメの本を紹介しました!これからクリエイターとして活動していく際の参考にしていただければ嬉しいです!